その歯並びマウスピース矯正でどう治すの?〈叢生(そうせい:歯並びのガタガタ)編〉

こんにちは、東京日本橋エムアンドアソシエイツ矯正歯科の増岡です。

当院を受診される患者様の主訴(気になっているところ)で、一番多いのがやはり歯並びのガタガタ(叢生:そうせい)です。

関連記事:症例集

歯並びを整えるには、どのくらいの隙間が必要なのでしょうか?

歯並びを整えるために必要な隙間の量は、歯の大きさによって決まります。

例えば、アゴが小さくても、生えている歯の大きさが小さければガタガタは少なくなりますが、顎が十分に大きくても、生えている歯の大きさがとても大きいようであればガタガタがひどくなります。

つまり、歯並びのガタガタは歯の大きさと顎の大きさとの間のアンバランスから生じているわけです。

歯の大きさ > 顎の大きさ

歯並びを広げることができれば(拡大)ガタガタを治すのに有利に働きますし、抜歯を回避することもできますが、どの方向に歯並びを広げるかには注意が必要です。

拡大を考える方向としては前方(唇側)、側方、後方が考えられます。

マウスピース矯正治療ではどの方向にどのくらい移動させるかを、治療計画シミュレーションソフトであるクリンチェックに精密に組み込むことができます。

関連記事:マウスピース矯正における クリンチェック の重要性

前方拡大

主に前歯を唇側に傾斜させることでスペースを確保する方法です。

ただ、前歯の位置は口元の位置に影響しますので、患者さんの口元の状態によっては、前方拡大ができない場合もあります。

この状態のように前歯が内側に倒れてしまっている場合は前方拡大を治療計画に取り入れやすいと言えます。

一方、こちらようにすでに前歯が唇側に傾斜してしまっているような場合は、これ以上前方へ移動できないということになります。

側方拡大

主に奥歯を中心に歯並びの横幅を広げる方法です。奥歯が内側に倒れている場合などはこの方法が非常に有効です。ただ、いくらでも広げられるという訳ではありませんので、無理をして側方拡大を行うと奥歯がうまくかみ合わなくなってしまったり、歯茎が下がる原因になってしまう場合もあります。

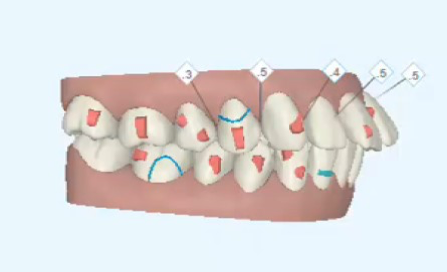

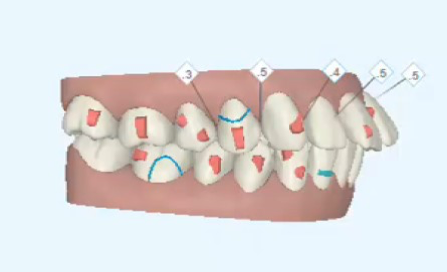

最初の状態では前歯がガタガタしており、歯並びはV字のような形をしています。

▼▼▼

前歯がこれ以上前に行かないように、奥歯を中心に歯並びを横(側方)に広げ、V字→U字の形に整えることで、ガタガタを並べるのに必要な隙間を確保することができました。

遠心移動

これは奥歯を後ろに移動させることで歯並びを後ろに広げる方法で、マウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)が得意とする移動の代表的なものです。一番奥の歯から順番に移動させて最終的に歯並び全体を後ろに移動させます。

奥歯のかみ合わせにズレがあり、上の前歯がガタガタで前方に飛び出してしまっています。

▼▼▼

上の奥歯を後ろにさげたことで奥歯のかみ合わせが隙間なくかみ合って安定し、前歯のガタガタも改善することができました。

IPR

拡大以外に歯を並べる隙間を確保する手段として有効なのがIPRです。

IPRはInter Proximal Reductionの略で隣接面削合などと呼ばれる場合もあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)では治療計画:クリンチェックの段階でどの部分にどのくらいの量のIPRを行うかを事前に計画して行うため非常に戦略的に行うことができます。

関連記事:なぜマウスピース矯正では、クリンチェックが大事なのか

奥歯のかみ合わせは良好ですが上の前歯が前方へ傾斜しています。

▼▼▼

上

上の歯の大きさをIPRで小さくし、得られた隙間を利用して前歯を後ろに下げるクリンチェックを作成しました。

▼▼▼

奥歯のかみ合わせを変化させることなく前歯の突出を改善することができました。

拡大やIPRを検討しても満足できる歯並び・かみ合わせが得られないと考えられる場合には、最終手段として抜歯を検討することになります。

いかがでしたでしょうか?歯並びのガタガタを気にされて来院される患者様でも、それぞれの歯並びの状態や歯の大きさ、顎の大きさによってマウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)の治療計画は大きく異なります。

ご自身の症状をどのように改善できるかについてご興味がおありでしたら、是非、当院初回カウンセリングでお聞きください。

こんにちは、東京日本橋エムアンドアソシエイツ矯正歯科の増岡です。

当院を受診される患者様の主訴(気になっているところ)で、一番多いのがやはり歯並びのガタガタ(叢生:そうせい)です。

関連記事:症例集

歯並びを整えるには、どのくらいの隙間が必要なのでしょうか?

歯並びを整えるために必要な隙間の量は、歯の大きさによって決まります。

例えば、アゴが小さくても、生えている歯の大きさが小さければガタガタは少なくなりますが、顎が十分に大きくても、生えている歯の大きさがとても大きいようであればガタガタがひどくなります。

つまり、歯並びのガタガタは歯の大きさと顎の大きさとの間のアンバランスから生じているわけです。

歯の大きさ > 顎の大きさ

歯並びを広げることができれば(拡大)ガタガタを治すのに有利に働きますし、抜歯を回避することもできますが、どの方向に歯並びを広げるかには注意が必要です。

拡大を考える方向としては前方(唇側)、側方、後方が考えられます。

インビザライン治療ではどの方向にどのくらい移動させるかを、治療計画シミュレーションソフトであるクリンチェックに精密に組み込むことができます。

関連記事:マウスピース矯正における クリンチェック の重要性

前方拡大

主に前歯を唇側に傾斜させることでスペースを確保する方法です。

ただ、前歯の位置は口元の位置に影響しますので、患者さんの口元の状態によっては、前方拡大ができない場合もあります。

この状態のように前歯が内側に倒れてしまっている場合は前方拡大を治療計画に取り入れやすいと言えます。

一方、こちらようにすでに前歯が唇側に傾斜してしまっているような場合は、これ以上前方へ移動できないということになります。

側方拡大

主に奥歯を中心に歯並びの横幅を広げる方法です。奥歯が内側に倒れている場合などはこの方法が非常に有効です。ただ、いくらでも広げられるという訳ではありませんので、無理をして側方拡大を行うと奥歯がうまくかみ合わなくなってしまったり、歯茎が下がる原因になってしまう場合もあります。

最初の状態では前歯がガタガタしており、歯並びはV字のような形をしています。

▼▼▼

前歯がこれ以上前に行かないように、奥歯を中心に歯並びを横(側方)に広げ、V字→U字の形に整えることで、ガタガタを並べるのに必要な隙間を確保することができました。

遠心移動

これは奥歯を後ろに移動させることで歯並びを後ろに広げる方法で、インビザラインが得意とする移動の代表的なものです。一番奥の歯から順番に移動させて最終的に歯並び全体を後ろに移動させます。

奥歯のかみ合わせにズレがあり、上の前歯がガタガタで前方に飛び出してしまっています。

▼▼▼

上の奥歯を後ろにさげたことで奥歯のかみ合わせが隙間なくかみ合って安定し、前歯のガタガタも改善することができました。

IPR

拡大以外に歯を並べる隙間を確保する手段として有効なのがIPRです。

IPRはInter Proximal Reductionの略で隣接面削合などと呼ばれる場合もあります。

インビザラインでは治療計画:クリンチェックの段階でどの部分にどのくらいの量のIPRを行うかを事前に計画して行うため非常に戦略的に行うことができます。

関連記事:なぜマウスピース矯正では、クリンチェックが大事なのか

奥歯のかみ合わせは良好ですが上の前歯が前方へ傾斜しています。

▼▼▼

上

上の歯の大きさをIPRで小さくし、得られた隙間を利用して前歯を後ろに下げるクリンチェックを作成しました。

▼▼▼

奥歯のかみ合わせを変化させることなく前歯の突出を改善することができました。

拡大やIPRを検討しても満足できる歯並び・かみ合わせが得られないと考えられる場合には、最終手段として抜歯を検討することになります。

いかがでしたでしょうか?歯並びのガタガタを気にされて来院される患者様でも、それぞれの歯並びの状態や歯の大きさ、顎の大きさによってインビザライン治療計画は大きく異なります。

ご自身の症状をどのように改善できるかについてご興味がおありでしたら、是非、当院初回カウンセリングでお聞きください。